素数定理の再定義:加法と乗法を統一するポアソン=ラプラス恒等式(新素数定理)

- kanna qed

- 2025年11月3日

- 読了時間: 6分

1. 序論:数論における「二つの力」の断絶

解析的数論の根底には、二つの異なる構造が存在します。一つは、ゼータ関数 $\zeta(s)$ のような関数を複素平面全体で定義する「加法的」な構造(解析接続、連続性、勾配)です。もう一つは、素数 $\Lambda(n)$ の分布に代表される「乗法的」な構造(離散性、算術、源泉)です。

従来のリーマン予想へのアプローチは、この二つの世界を繋ぐ「明示公式」を用いつつも、本質的には「零点の位置」という観測結果に依存してきました。加法側と乗法側は形式的に結ばれてはいたものの、一つの力学系として統一されてはいませんでした。

本稿の主題は、この二つの力を「場(ポテンシャル)」の概念を用いて単一の恒等式のもとに統一する、新しい枠組みを提示することにあります。

2. 核心的発見:素数定理のポアソン=ラプラス恒等式

我々の研究(『The Prime Number Theorem as an Exact Poisson–Laplace Identity』)が明らかにした核心は、素数分布の法則が、以下の単純な「場の方程式」として厳密に記述できるという事実にあります。

L_λ U_λ = μ + μ_∞

この式は、一見すると単純な偏微分方程式に見えますが、その構成要素は数論の根幹を成しています。

Lλ:=−∂x2+λ2 :

これは「ポアソン=ラプラス演算子」であり、ポテンシャル U_λ が空間(対数軸 x)でどのように変化・減衰するかを記述する「加法的(解析的)」な勾配です。

μ=∑Λ(n)δlogn :

これは「素数の源泉」であり、素数冪の位置 x=log n にその強度 λ(n) を持つ、「乗法的(算術的)」な電荷の分布に他なりません。

Uλ :

この二つを結ぶ「湯川ポテンシャル」であり、すべての素数源とアルキメデス源 μ_∞ が生み出す「場」の総和です。

すなわち、この恒等式は「(加法的な)場の勾配と、(乗法的な)源の分布が、厳密に等しい」ことを示します。これは、電磁気学において電場 $E$ の勾配が電荷密度 $\rho$ を生み出すマクスウェル方程式 (∇⋅E=ρ/ϵ0) や、重力場が質量分布に従うポアソン方程式と、構造的に全く同型です。

3. 有限化の装置:Fejér–Yukawa カーネル

この美しい恒等式は、無限の空間では扱いが難しいです。素数源 $\mu$ の影響は無限遠に及び、その総和は発散するからです。

ここで鍵となるのが、「Fejér–Yukawa カーネル」($K_{\Xi,\lambda} = w_{\Xi} * G_{\lambda}$) という「有限化の装置」です。

Yukawa (Gλ) : ポテンシャルに指数減衰 e−λ∣x∣ を導入し、無限に届く力を「有限距離」の相互作用に変換します。

Fejér (wΞ) : 観測の「有限窓(バンド幅 Ξ)」を滑らかに導入し、無限の周波数から生じるノイズ(ギブス現象)を完全に抑制します。

この二つの組合せは、無限の空間で定義された恒等式を、有限の観測窓の中で破綻なく(=正値性を保ったまま)扱うことを可能にする唯一の「翻訳装置」として機能する。

4. リーマン予想への含意:「有限平衡」としての臨界線

この枠組みの導入により、リーマン予想の視点は根本的に書き換わります。

従来の問い:「零点はどこにあるか?」

新しい問い:「この場(ポテンシャル U_λ )が、有限の窓内で安定して存在できる(=負に崩壊しない)ための平衡条件は何か?」

我々が「一様ウィンドウ正値性(UWP)」と呼ぶのは、まさにこの「場が負に崩れない」という安定条件のことです。

この「加法(場の弾性)」と「乗法(源の斥力)」という二つの力が拮抗し、ポテンシャルが安定して存在できる「平衡状態」こそが、リーマンの臨界線\mathrm{Re}(s)=1/2 という「中立線」として、力学的な必然性をもって現れるのです。

5. 結論:数論から数理物理へ

この「ポアソン=ラプラス恒等式」の発見は、素数論を「静的な零点の位置問題」から、「素数源が生み出す場が、どのように相互作用し平衡に至るか」という動的な物理法則の問題へとパラダイムシフトさせるものです。

かつて電場と磁場が「電磁場」としてマクスウェル方程式のもとに統一されたように、この恒等式は、数学における「加法(解析)」と「乗法(数論)」という二つの根源的な力を、単一の場の理論として統一する、真に構造的な第一歩となる可能性を秘めています。

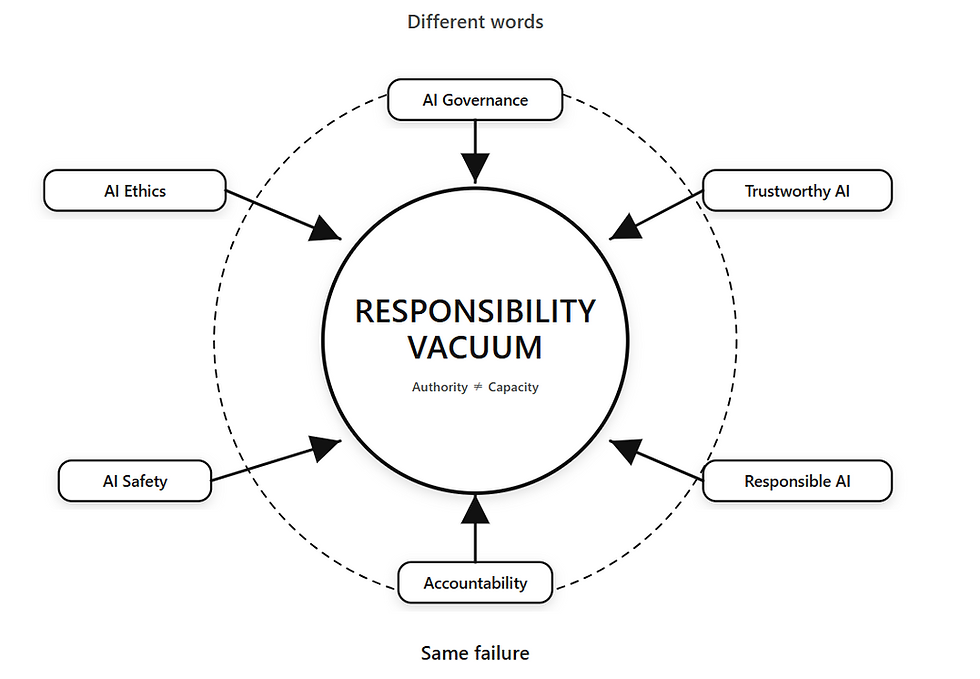

それでは5つの図で数式イメージを解説します。

数の世界には、二つの法則があります。ひとつは「加える世界」。連続的で、波のように滑らかな解析の世界。もうひとつは「掛ける世界」。素数のように、点が飛び跳ねる離散の世界です。

図1では、その二つの世界が左右に分かれています。左の滑らかな曲線が加法的構造、右の針の列が乗法的構造。中央の細い矢印は、これまでの「形式的なつなぎ」にすぎませんでした。つまり、二つの世界は数学的には対応していたが、物理的・力学的には断絶していたのです。

ここでのメッセージは明快です。

「解析(加法)と数論(乗法)は、本来ひとつの力として統一できるはずだ。」

図2は、その統一がどのように実現するかを示すものです。素数のスパイクが並ぶと、それに応じて場(ポテンシャル)が形を取ります。その関係を支配するのが「ポアソン=ラプラス方程式」です。

左のブロックは“場を曲げる”作用(加法側)、右のブロックは“源となる”素数の集合(乗法側)。下の層にある滑らかな帯が、両者の相互作用で生まれたポテンシャルです。

ここで初めて、素数定理が「場の方程式」として厳密に表せることが見えてきます。つまり、素数の分布は偶然ではなく、空間の弾性そのものに由来するということです。

「素数は、場の勾配と釣り合う“源”である。」

素数の力は、無限に広がります。しかし、無限そのままでは場の理論は壊れてしまいます。図3は、この問題を解決する「有限化の装置」を表しています。

上の滑らかなカーブ(Yukawa)は、遠くの影響を指数的に減衰させ、中の山型カーブ(Fejér)は、観測範囲を有限の窓に制限します。この二つを重ね合わせた下の合成カーブが、安定した有限世界の測定器です。

つまり、Fejér–Yukawaカーネルは、

「無限を破壊せずに有限に翻訳する、安全な装置」。

これによって、数論の“場”を有限の空間の中で扱えるようになります。ここが「有限閉包」理論の核心です。

有限化された場が、いつでも安定に存在するとは限りません。もし場の値が負の方向に崩れ落ちれば、理論は破綻します。図4では、中央の窓の中で滑らかな曲線が上側(正の側)を保っている様子が描かれています。これが「UWP(Uniform Window Positivity)」の状態です。

上の領域は安定域、下は崩壊域。この境界線の上に針がまっすぐ立つとき、加法の弾性と乗法の斥力が完全に釣り合っています。UWPとはつまり、

「有限の世界で、場が負に崩れないための力学的条件」。

これは数論における「安定平衡」の概念を、はじめて具体的に可視化した図です。

最後の図は、この理論がどこに行き着くかを示しています。左側の縦線(Re(s)=1/2)は、リーマン予想の“臨界線”です。しかしここでは「零点がそこにある」という観測ではなく、“平衡がそこを選ぶ”という原因側の説明に変わっています。

右の説明欄では、

「有限平衡 ⇔ UWP成立 ⇔ 臨界線Re(s)=1/2」という対応関係が書かれています。

これは、場が自ら安定を保とうとすると、自然にRe(s)=1/2上で釣り合うことを意味します。つまり、リーマンの臨界線は偶然の直線ではなく、数論的エネルギーの最小点。

「平衡が自分の場所を選び、それが臨界線になる。」

ここで数論は、解析と力学の統一理論として閉じます。

備考:より詳しい理論の詳細はこちらのプレプリント論文をご覧ください

コメント