意思決定は、説明で壊れる—— OR-RDCが定義する「止まる責任」

- kanna qed

- 1月9日

- 読了時間: 6分

0. 序文:意思決定は、どこで終わるかが定義されていなかった

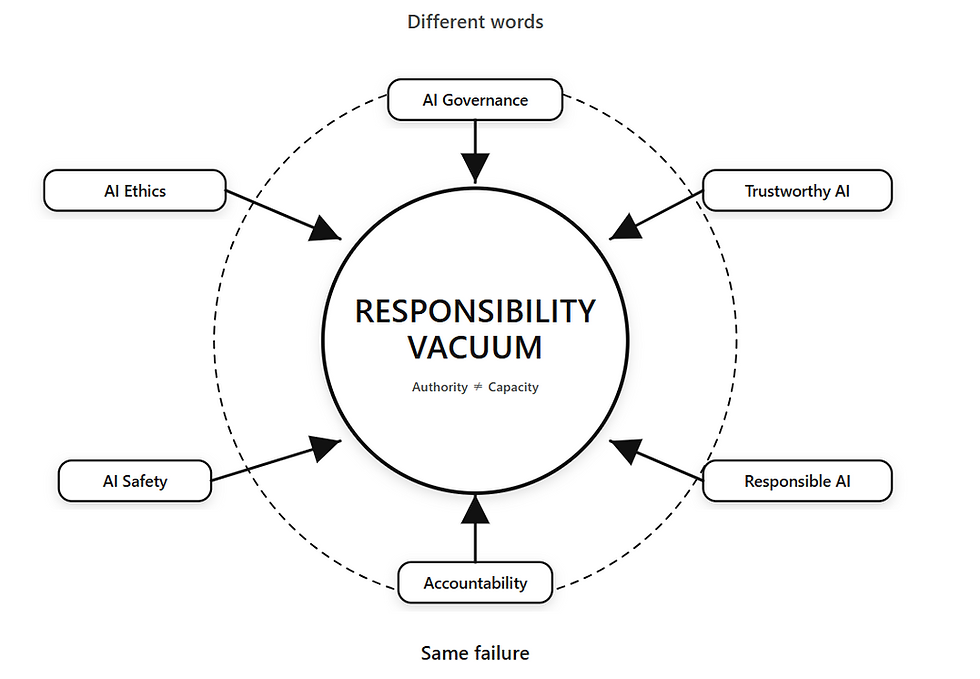

現代の高度なシステム(AI、物流ネットワーク、金融アルゴリズム)において、奇妙な現象が起きています。事故や遅延が発生した後、企業や開発者が「説明」を増やせば増やすほど、かえって「誰が責任をとるべきか」が曖昧になり、合意形成が霧散してしまうのです。

私たちはこれを**「責任の蒸発(Evaporation of Responsibility)」**と呼んでいます。

これは、個々の担当者のモラル不足や、企業の隠蔽体質だけの問題ではありません。これまで私たちが依拠してきた「最適化理論(OR)」そのものに、構造的な空白があったからです。

本稿は、OR-RDC(OR責任設計委員会)が何をなすかではなく、なぜ今まで、OR学会も、AIガバナンスも、規制当局も、この問題を解決できなかったのかを解き明かすための論考です。

1. 現場で起きている「反転」現象

従来、説明責任(Accountability)とは「情報を開示すれば信頼が回復する」ものだと信じられてきました。しかし、複雑性が臨界点を超えた現代では、この常識が反転しています。

現場では、以下のようなループが頻発しています:

予測外の事象が発生する(配送遅延、AIの誤答)

事後的に原因を説明する(「天候変数の異常値でした」「学習データの分布外でした」)

モデルを拡張して例外を組み込む(「次は対応できるようにします」)

変数が複雑化し、責任の所在が分散する(「この変数の相互作用は誰にも予測不能でした」)

意思決定が停止する

ここで注目すべきは、システムの「精度」が落ちたから停止したのではなく、「説明コスト」が制御不能に増大したために運用が破綻したという事実です。

(定義:説明コスト) 時刻 $t$ における説明コストを、事後に追加された説明要素(変数・例外規則・依存関係・監査手続き)を集合 $A(t)$ として、 $$E(t) := |A(t)| + \kappa \cdot C(A(t))$$ で定義する。ここで $C(A(t))$ は説明要素間の依存関係の複雑さ(例:グラフの辺数、推論ステップ数、監査工数の下界)を表す。 このとき「蒸発ループ」とは、事故後の時系列で $E(t)$ が増加傾向が持続し、意思決定の再開に必要な合意形成コストが実務の許容上限 $B$ を超える状態($E(t) > B$)である。

2. 「善意」が構造的な無責任を作る

厄介なのは、このプロセスに関わる全員が「善意」で動いていることです。エンジニアは精度を上げようとし、法務はリスクを説明しようとし、広報は透明性を担保しようとします。

しかし、事故が起きた後にモデルや変数を追加することは、しばしば**「事後合理化(Post-hoc Rationalization)」**へと変質します。「結果を見てから、それが合理的であったと説明できるモデル」を後付けで作れてしまうからです。

説明を増やせば増やすほど、私たちは「ここまでは予見可能だった」という境界線を事後的に書き換えてしまいます。その結果、本来そこで止まるべきだった**「不可知境界」**が消失し、責任を負う主体が誰一人いない状態が完成します。

3. なぜ既存のORはここを扱えなかったのか

なぜ、数理最適化の専門家(OR)はこの問題に沈黙してきたのでしょうか? 答えは単純です。ORとは「解を出すための理論」だからです。

従来のOR(確率計画法、ロバスト最適化など)は、一つの強力な暗黙の仮定の上に成り立っています。

「目的関数、制約条件、不確実性の集合は、事前に形式化可能である」

この枠組みの中では、「計算を止める条件」は「計算リソースの限界」や「収束判定」といった計算機都合としてしか現れません。「責任が取れないから止める」という**社会実装上の停止条件(Must)**を記述する語彙が、ORには存在しなかったのです。

Robust Optimization / DRO: 不確実性集合(または分布集合)を事前に定め、その集合に対する性能保証を与える。これは「不確実性の取り扱い」を強化するが、事故後に起きる “説明要素の追加” や “目的・評価軸の再定義” を体系的に禁止する仕組み(時間方向の不可逆性)を標準形としては持たない。

Deep Uncertainty (DMDU/RDM): 将来を当てることよりも、適応・分岐・頑健な方策設計を重視する。不可知性を前提にできる点で近いが、事故後の説明増殖が責任境界を消す現象を、ORの制約として「禁止・固定」する語彙(責任固定/事後変更禁止)を目的化していない。

XAI / Model Governance: 説明の生成・可視化・監査を整備するが、説明を増やすこと自体が合意形成を停止させる局面では、「説明の増殖を止める境界」と「誰が引き受けるか」を数理仕様として先に固定する枠組みが不足しがちである。

既存の理論はすべて「どうやって前に進むか(最適化するか)」を論じており、「どうやって踏みとどまるか」を論じる座席が空いていました。

4. 空いていた座席 = "Pre-Decision Constraint"

OR-RDCが埋めようとしているのは、まさにこの空白です。 私たちはこれを**「意思決定の前段条件(Pre-Decision Constraint)」**と定義します。

これは $minimize \ f(x)$ という最適化計算を行う以前に、その計算自体が社会的に成立するために満たさなければならない条件です。

どこで計算を諦めて止まるか?

その時、誰が引き受けるか?

事後に説明変数を増やしてはならない境界はどこか?

この領域は、これまで「倫理」や「現場の勘」に丸投げされてきました。しかし、AIやアルゴリズムが高速化した今、もはや人間の「勘」や「良心」では追いつきません。ここを数理的な制約として記述する理論が必要だったのです。

5. GhostDriftが導入する3つの新軸

GhostDrift理論は、この「空席」に以下の3つの軸を導入します。これらは最適化の軸ではなく、意思決定の成立条件です。

不可知境界 (Unknowable Boundary): これ以上探索しても「事後的な言い訳」しか生まれない限界点。ここを「可行領域の有限閉包」として定義し、それ以上の計算・拡張を禁止します。

後付け不能性 (Post-hoc Impossibility): 結果を見てから目的関数やパラメータを変更することを、時間的・構造的に禁止する制約です。

責任固定 (Responsibility Fixation): 意思決定変数に「主体ID」を不可分に結合し、誰の判断として処理されたかをデータ構造レベルで焼き付けます。

6. OR-RDCが作るのは「倫理」ではなく「仕様」

なぜ、これを「委員会(Committee)」として標準化する必要があるのでしょうか? それは、標準がない状態では「責任を外部化するプレイヤー」が必ず勝つからです。

「危ない時は止まる」「分からないことは分からないと言う」。これを個人の倫理に任せている限り、リスクを無視して突き進む短期最適化プレイヤーが市場で勝利し、そのツケ(環境負荷、事故処理、信頼毀損)は社会に転嫁されます。

OR-RDCが策定するのは規範ではありません。 「無責任な最適化」を、監査可能な形で「不適合(Invalid)」と判定するための技術仕様(Spec)です。

止まるべき条件(Boundary)

入力:運用状態 $s_t$(例:予測誤差、分布外指標、例外追加回数、説明コスト $E(t)$)

出力:{CONTINUE, ESCALATE, STOP} と根拠ログ(最小セット)

引き継ぐ手順(Protocol)

入力:停止/介入イベント $e_t$ と権限レベル $r$(人・組織・機械)

出力:署名付きハンドオフ記録(誰が/いつ/何を引き受けたか)

責任のログ(Evaluation)

入力:意思決定 $x$ と主体ID $a$、目的関数 $f$、制約集合 $\Omega$、時刻 $t$

出力:監査可能な不変ログ $L_t$(事後変更を検知可能)

これらが標準化されて初めて、「誠実な運用」が「無謀な最適化」に負けない構造が作れます。

7. 結論:OR-RDCは「空白の充填」である

OR-RDCは、何か新しい思想を叫ぶための運動ではありません。 これまでOR(数理最適化)と社会実装の間で、ずっと空席のまま放置されていた**「責任設計」という機能を、正式に実装するためのプロジェクト**です。

AIの暴走、物流の破綻、金融のフラッシュクラッシュ。これらは別々の問題に見えますが、根底にあるのは**「最適化能力に対して、責任を固定する能力が追いついていない」**という共通の構造欠陥です。

OR-RDCは、この欠陥を修復し、ORを「社会実装に耐えうる、真に完成された理論」へとアップグレードするために設立されました。これは発明ではなく、歴史的な必然による「空白の充填」なのです。

コメント