AI安全性におけるデータバイアス問題とは何か

- kanna qed

- 2025年12月22日

- 読了時間: 16分

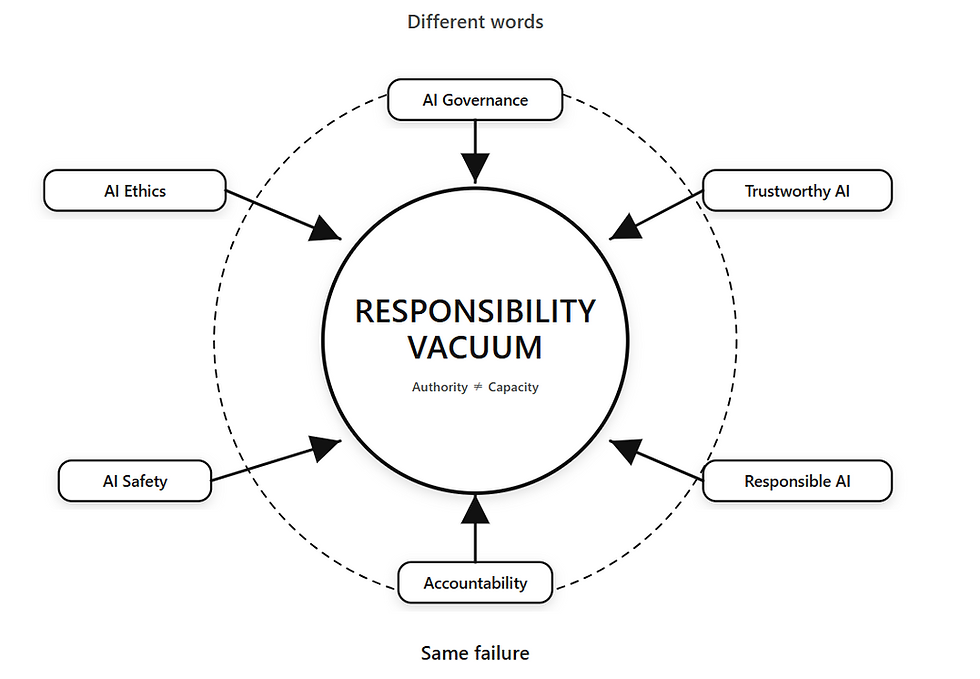

·データバイアスは「学習の失敗」ではなく「責任の失敗」であり、AIシステムの安全性に深刻な脅威をもたらす。実際、AIの偏った出力は社会的弱者への差別や有害な影響を増幅し、人々の信頼を損ねうる[1][2]。

·バイアス問題が厄介なのは、原因を特定しようとしても 責任が無限に後ろへ逃げ続ける(先送りできる) 構造にある。データを追加すれば解決? 特徴量を増やせば? 基準を変えれば? ——どこまでも「次の原因」に問題を転嫁できてしまう。

·数学のζ関数(リーマンゼータ)は、離散の「原因」(素数)と連続の「結果」(零点スペクトル)を同一の式に織り込み、原因と結果を往復可能に分離する。これに倣うことで、AIのバイアスにも有限の責任境界を定義できる。本稿では、この「有限閉包」による責任固定のアプローチを示す。

「偏りがあるかもしれない」という言い訳は無限にできる。だから重要なのは、偏りの“存在”そのものではなく、偏りを有限の証拠として固定する“責任境界”なのだ。

1 ζ関数で「原因と結果」を分離し、責任境界を定義する

まず、データバイアスをAI安全性上の脅威として定義し直す。単にモデルの精度が下がる問題ではなく、偏ったAIが社会に与える被害の上限をどう管理するかという視点だ。目標は「ある意思決定に対して被害の上限が管理されている」こと、つまりAIシステムが特定の集団に不当に大きな害を与えない保証である。

バイアスの代表的な型(安全性の観点)には以下がある:

· サンプリング・バイアス:データ収集の母集団が偏っているケース。ある属性の人々がデータ中に過少・過剰表示されるなど、観測点が偏る問題。

· メジャーメント・バイアス:計測系やラベリングの偏り。センサーの感度や評価基準の歪みにより、測定自体が歪む問題。

· ラベル・バイアス:正解データの偏り。アノテータの主観や歴史的な制度・判断が反映されたデータによって真の正解が歪められる問題。

· フィードバック・ループによるバイアス:AIの出力が次の入力データに影響し、偏りを自己増幅するケース。推薦システムなどで偏りが閉ループで強化される問題。

· ドメインシフト(環境変化):トレーニング時と運用時でデータ分布が変わり、モデル性能や誤差構造が特定集団で悪化するケース。環境変化による偏りの問題。

いずれの場合も懸念すべき本質は同じだ。それは 「特定の集団に対する誤差や被害が系統的に大きい」 ことであり、さらに深刻なのは原因を特定できなかったり、責任を誰も引き受けないまま問題が先送りされる点である[3][4]。AIの判断で不利益を被った人がいても、「データに偏りがあったかもしれない」「モデルが未熟だったかもしれない」といった具合に、誰も明確な責任を取らないまま次の改良に進んでしまう構造が潜んでいる。

2. 無限に先送りされる責任——バイアス問題の構造

バイアス問題の厄介さは「偏りがある/ない」をめぐる議論が 無限ループ になりがちな点にある。以下は、バイアスの責任が際限なく先送りされる典型パターンである:

· 「データをもっと集めれば解消する」は本当か? … 偏りが見つかるたびに追加データを収集する対策はよく取られる。しかし「どれだけ追加すれば十分か」は常に未定義で、データ収集を続ける限り「まだ不十分かもしれない」という言い訳ができてしまう。

· 「特徴量を増やせば解消する」は本当か? … モデルに新たな属性情報を加えることで偏りを説明・除去しようとするが、「何をどこまで追加すれば十分か」が決められないため、これもまた終わりがない。

· 「モデルを作り直せば解消する」は本当か? … アルゴリズムを変える・再学習する試行錯誤も、「いつまで繰り返せば十分公平か」がはっきりしない。性能指標が良化しても、「他にまだ偏りが潜んでいるかも」と再学習を続ける無限サイクルに陥る。

このように、バイアスの原因や対策は常に次の段階へエスカレートできてしまう。その結果、実運用の現場で「どの時点でAIの判断を信頼できるのか」という境界(ゴールライン)が定義されないまま、問題だけが宙吊りになる[5][6]。AIに偏りが見つかっても、「もっと良くできるはず」と先送りし、被害者の救済や責任追及が曖昧になるのはAI安全性上大きなリスクだ。

● 有限閉包による“責任境界”の必要性

以上の無限先送りループを断ち切るには、「どこで観測を打ち切り責任を確定するか」の基準点(ビーコン)と「どの範囲をひとまず責任の窓とするか」のウィンドウを設定し、偏りをそこで 有限の証拠(証明書)として固定することが必要になる。言い換えれば、「ここまで集めたデータ・この期間内での評価に基づき、偏りの有無と影響度を判定し、それを記録して責任主体を確定する」というプロセスが要る。次節では、ζ関数の考え方がまさにこの責任境界を数学的に与えることを示す。

3. ζ関数が「原因と結果」を分離する──その直感と数式

リーマンのζ関数は数論において、素数(離散的な原因)と零点(連続的な結果のスペクトル)を橋渡しする特異な関数だ。直感的には、素数という点のような存在がζ関数の複素平面上の零点分布という波(振動)を生み出し、その波の重ね合わせから素数分布を再現できる。離散の原因(点)と連続の効果(波)を同一の世界に載せて往復可能にするのがζ関数の力である。

· 原因側: ζ関数には素数に由来する項(オイラー積表示)があり、素数がもたらす「離散的イベント」が刻まれている。

· 結果側: 一方でζ関数の零点(非自明零点)は振動するスペクトルとして素数分布の揺らぎを表す。零点を全部含めた和はまるで波の干渉パターンのように素数の分布曲線を描く。

言い換えれば、ζ関数の明示公式(explicit formula)によって「素数の分布を示すある計測量F」が次の3項に分解される:

· M:主項(Main term) – 大域的な平均挙動を表す項。例えれば素数がなければ期待される滑らかな曲線部分。

· S:スペクトル項(Spectrum term) – ζ関数の全ての非自明零点から寄与する振動項の和。素数による偏りが構造化された揺らぎ(モード)として表現される部分。

· R:残差項(Residual) – 上記二つで説明しきれない「残り」の項。理論上は無限小にできる誤差項。

この明示公式は、“素数によるズレ”を単なる誤差ではなく同定可能なスペクトル構造として扱えることを意味する[7][8]。実際、素数分布の揺らぎ(素数の局所的偏り)は零点スペクトルSの寄与として表現でき、残差Rは技術的な誤差として有限に抑え込むことができる。ここに重要なポイントがある:原因(素数の存在)が結果(分布の揺らぎ)へ与える影響を、一つの等式で分解し尽くすことで、残りを有限の「責任領域」に閉じ込められる。無限に先送りされるかに見えた原因追及に、数学的な停止条件を与えるわけだ。

● AIのバイアスへ翻訳すると?

このζ関数的アプローチを、AIシステムのバイアス分析に応用してみる。データやモデルに潜むバイアスを、次の三つの寄与に分けて捉えるのだ:

· 主項のズレ: 本来期待される中立的な基準(例えば母集団全体の平均)からのずれ。データ全体がある方向に偏っている場合の大域構造のズレに相当する。

· スペクトル項のズレ: 特定の振動モードで現れる系統的偏り。制度的な要因や反復する選別過程、季節性や集団差など、継続的・周期的に現れる偏りパターンに相当する。

· 残差: 上記二つで説明できない残りの偏り。原因不明の揺らぎだが、ζ関数にならえば最終的に有限な範囲に収めるべき部分である。

例えば、あるAIの予測精度に男女間で差があったとする。この「性能差」という観測量Bに対して、上記のようにB = B_main + B_spec + B_resと分解できるとしよう。B_mainは全体基準から見た差、B_specは定期的・構造的な差(例えば採用過程に潜む恒常的バイアスや年齢層による繰り返し現象)、B_resは説明できない残差だ。読者はここで発想の転換に気づくだろう:

バイアスとは「完全になくすか否か」を問うものではなく、「どの寄与がどれだけ残っているか」を分解し有限の証拠として固定すべきものなのだ。

実際、最新の研究でも大規模AIが社会のバイアスを増幅する実例が報告されている。2025年のNature論文では、大規模言語モデル(LLM)が性別と年齢に関するステレオタイプを強化することが示された[7]。例えば、ChatGPTに架空の履歴書を作らせると、女性を男性よりも不当に若く未熟に描写し、同じ経歴でも年上の男性応募者を高く評価する傾向が確認された[7][9]。このような偏見は「モデルの不完全さ」と片付けられがちだが、本来はAI開発者が負うべき責任である。しかし従来は、こうしたバイアスをどの段階で確定し評価すべきか明確でなかった。そこで提案したいのが、ζ関数の明示公式に倣った「有限閉包によるバイアス責任の固定」である。

4. ζ関数にならったバイアス責任の有限閉包アプローチ

4.1 ζスタイルのアカウンタビリティ(説明責任)

先に述べたように、重要なのは偏りの存在をゼロにすることではなく、偏りの寄与を分解して責任範囲を有限に定めることだ。具体的には、評価したいバイアス指標B(例:特定集団間の誤差差、機会均等性の差、モデル出力の時系列ドリフト量 など)に対し、以下のような分解を行う:

· B_main: データ全体や母集団基準から見たバイアスの主寄与。

· B_spec: 特定の反復構造やモードによるバイアス寄与(季節変動や定型的な制度バイアスなど、検知可能なパターン)。

· B_res: 残余のバイアス寄与。上記2つで説明できない部分で、これを責任境界内に封じ込める。

最後の残差B_resこそが、我々が管理すべき「責任の範囲」である。言い換えれば、B_resを事前に許容し得る小さな値以下に収め、それを超えないことを保証するのだ。これにより、「どれだけバイアスが残っているか」を有限の証拠として提示できる。

4.2 有限閉包を支える仕組み:ビーコンとウィンドウ

無限に先送りされる責任を有限に閉じ込めるには、観測と評価のビーコン(基準点)とウィンドウ(範囲)を決める必要がある。具体的には:

· Beacon(ビーコン): どの時点・どの条件で偏りを計測し固定するかという基準点。例えば「モデルリリースごと」や「年次評価レポート時」など、責任を一旦確定させるチェックポイントを設ける。あるいは「特定のデータスライス(条件下)での評価」をビーコンとし、その場でのバイアス評価値を公式記録する。

· Window(ウィンドウ): どの範囲(時間範囲、データ範囲、集団範囲)で責任を確定するか。例えば「過去半年間のモデル出力ログ」「特定地域のユーザーデータ」「属性AとBの比較」といった範囲を設定し、その中でのB_main, B_spec, B_resを計算・報告する。

ビーコンとウィンドウを適切に設計することで、バイアス評価の無限ループに「ここで一旦区切る」という境界を作るわけだ。評価対象を限定し、その有限集合についてバイアスの寄与分解を行い、残差B_resが許容範囲内であることを確認する。このときB_resが閾値を超えていれば是正措置を講じ、超えていなければ「このウィンドウ内では偏りは管理された」とみなす。

4.3 証明書(Certificate)と監査可能性

上記の評価結果は証明書(certificate)として記録・発行しておく。証明書には、偏り評価に関する必要十分な情報を盛り込む。例えば:

· データ識別情報: 評価に用いたデータセットやバージョン、ハッシュ値、フィルタ条件(例:期間や地域)など。第三者が同じ条件のデータを再現できるために必要。

· 前処理と特徴量情報: 前処理の手順IDやパラメータ(外れ値カットオフ値、正規化方法など)。特徴量エンジニアリングの内容や使用した属性リスト。これらも、評価時点での系統的な歪みが入る箇所なので記録する。

· バイアス指標Bの値と分解結果: B_main, B_spec, B_resの推定値やその区間(信頼区間や上限値)。特にB_resについては上界を明示し、現在のウィンドウで残存する偏りがどれだけかを示す[10]。

· 判定ポリシー: 上記の結果を受けて、予め定めた閾値と比較しOK/NGの判定を記載する。例:「B_resの上界が0.02以下であれば合格とする」など明文化された基準。

· 検証方法(Verify): 第三者または将来の監査人が、この証明書を用いて独立に同じ評価を再現し、同じ判定結果を得られることを示す手順。例えば使用コードのハッシュや、NISTのような標準ガイドラインへの言及[11]。

この証明書により、AIシステムが「特定範囲では偏りをここまで抑えている」ことが透明に示される。責任の所在も明確になる。バイアス評価の全プロセスを記録・監査可能にすることで、開発者やデプロイ担当者は後から問われても「この時点では基準を満たしていた」と説明でき、逆に被害が出れば「証明書以上の偏りが生じた原因」を追究する足掛かりが得られる。

5. 実例:集団間誤差差に対する有限閉包

最後に具体例として、モデルのフェアネス(公平性)に関するケースを簡潔に示す。例えば、ある医療AIモデルの誤診率に人種Aと人種Bで差があったとする(集団A/B間でのエラー率差分が存在)。これは典型的な集団間バイアスの問題だ[12][13]。

従来であれば、この差分B(= |誤診率_A − 誤診率_B|)が確認された場合、「もっと多様なデータを集めよう」「モデルを再訓練しよう」といった対応が取られる。しかしそれでは、どこまでやれば「公平になった」と言えるのか明確でなく、永遠に改善を要求される恐れがある。

有限閉包アプローチでは、このBを上述のように分解・評価する。例えば:

· B_main: 全患者に対する平均誤診率との差から見た寄与。もしB_mainが大きければ、そもそもモデル全体が偏った基準で診断している可能性がある。

· B_spec: バイアスのスペクトル項。例えば「医療データが特定年代・性別で偏っている影響」や「過去の医療制度がある人種を優遇/冷遇していた傾向」が繰り返し現れている場合、周期的またはカテゴリ的な揺らぎとして現れる。

· B_res: 残差項。上記で説明できない不確かな偏り。

評価チームは、一定期間の医療記録(例えば直近1年間、主要病院5施設のデータ)をウィンドウに設定し、その中で上記の分解を行ったうえで証明書を発行する。仮に結果が B_main = 0.05, B_spec = 0.02, B_res 上界 = 0.01 だったとする。ここで事前に「B_res上界が0.02以下なら許容範囲」と定めてあれば、この期間において偏りは許容範囲内に収まっていると宣言できる。証明書にはその旨と根拠データが記載され、専門家や規制当局が検証可能だ。

重要なのは、この手法で「公平性が達成されたか否か」という曖昧な議論から、「公平性の不足が何に由来し、どれだけ残っているか」という検証可能な事実の土台に議論を移せる点だ。先の例でも、単に「まだバイアスがある!」ではなく「大域構造として5%の差が残るが、周期的偏りは2%・未解明部分は1%以下だ」と客観的に示せる。責任を負う側はその証拠をもとに説明・改善計画を立てられるし、被影響者も透明な情報にアクセスできる。

もう「完全に偏りゼロか?」といった神学論争に陥る必要はない。 大事なのは 「残る偏りはどの寄与から来て、今どれだけあるのか」 を明確に示し、それを社会が許容するかどうか合意形成できることである。有限閉包によってそれが可能になる。

6. 最新研究との比較:データバイアスとAI安全性

このアプローチを理解するうえで、現在の他の研究・動向とも比較してみよう。AIのバイアス問題は近年盛んに議論・研究されており、AI安全性の文脈でもバイアスは主要リスクの一つと認識されている[5][14]。以下に最新の代表的な取り組みを3つ挙げ、本稿の提案との違いを位置付ける。

① NISTによるバイアス管理標準案 (2022): アメリカ国立標準技術研究所(NIST)は、「AIにおけるバイアスの識別と管理の標準」(SP 1270)を提案し、AIライフサイクル全体で偏りを体系的に検出・緩和するガイドラインを提示している[11]。この中では、データやアルゴリズム、ユーザー介入など複数の文脈でバイアスが生じうることを整理し、チェックリストやリスクマネジメントフレームワークを提供している。NISTのアプローチは網羅的だが、実運用での定量的な責任境界までは定めていない。本稿の提案は、NISTのフレームワークで検知されたバイアスに対し「どの程度まで抑制できていれば安全と言えるか」を数理的に定義し、証明書として保証する点が補完関係にある。

② フェアネス実装と“責任あるAI”の最新研究: GoogleやMetaなどの大手企業、スタンフォード大学HAIなどの研究機関も、公平性・透明性を含む責任あるAIの研究を推進している。たとえばGoogleは社内のMLフェアネスガイドラインやツールを整備し、モデル開発者がバイアス評価を組み込めるようにしている[15][16]。また研究コミュニティでは、「バイアス・安全・アカウンタビリティを設計段階から統合する」動きもある[17]。Russellら(2025)は、AIシステム開発の初期から偏見や安全リスクに対処する“バイアス・安全・説明責任のビルトイン設計”を提唱しており[17][18]、データ収集やモデル選択の段階で多様性確保や監査プロセスを組み込む重要性を指摘している。本稿のアプローチも思想は近いが、焦点は運用時の定量評価と証明にある。すなわち設計段階だけでなく、モデルが出力する結果の偏りを数理的に分解し証明することで、設計・運用両面から責任あるAIを担保しようとしている。

③ 偏り検出ツールと評価指標の高度化: 学術界では偏り検出・緩和の新手法が続々提案されている。2024年のFAccT会議では、データセット中の体系的バイアスを可視化する「インパクトチャート」手法[19]や、合成データを用いるフィードバックループのバイアス分析[20]が報告された。また、2025年のNature論文(前述のGuilbeaultら)では、社会全体のデータ歪みがAIに伝播する様子を大規模分析し、既存AIの偏見がどこまで現実を歪めうるかを明らかにしている[7]。これらは偏りの検出・可視化に注力した研究であり、問題を発見し認識させる点で有用だ。本稿の提案は、その先の「ではどう責任を取るか」に踏み込んでいる。すなわち、検出したバイアスをどの範囲まで低減すればよいかを決め、残存する偏りを証明書として残すことで、発見→対策→保証までを一貫したフレームに落とし込む点が特徴である。

以上の比較から、本稿のζ関数アナロジーによる手法は、既存の取り組みと競合するものではなく補完し深化させるものであると言える。既存研究が提供するバイアス検出・評価の知見に、本手法の責任境界の明確化を組み合わせることで、AI開発・運用におけるバイアス管理は次の段階へ進むだろう。

7. おわりに:有限の責任境界でAIの偏りに挑む

データバイアスは、単なるモデル精度の低下要因ではなくAI安全性の本丸である。偏りによる不公平や差別はAIシステムへの信頼と社会受容性を損ない、放置すれば重大な被害を招きかねない。本稿では、その問題の核心が「責任境界の未定義」にあること、そして数学的にはζ関数の考え方が原因と結果を分離して有限の責任領域を構築していることを論じた。これにならい、AIのバイアスも有限閉包+証明書という形で対策すべきだと提案した。

無論、現実のAIシステムに数論の公式をそのまま適用することはできない。しかし発想は活かせる。偏りを寄与分解し、証拠として固定し、責任を明確にする——この手法は、無限に言い逃れが可能だったバイアス問題に歯止めをかける。一度証明書として責任を確定すれば、後はその範囲を広げつつ偏りを減らしていく地道な改善に集中できる。いつまでもゴールポストが動き続ける状況から脱し、AI開発者と社会の間で「ここまで抑えれば安全」と合意できる基盤を築くこと。それこそが、バイアスに対処する真の意味で「責任あるAI」を実現する道ではないだろうか。

参考文献

Schwartz, R., et al. (2022). Towards a Standard for Identifying and Managing Bias in Artificial Intelligence. NIST Special Publication 1270, National Institute of Standards and Technology

Guilbeault, D., Delecourt, S., Desikan, B.S. (2025). Age and gender distortion in online media and large language models. Nature, 646(8087), 1129–1137.

Ferrara, E. (2024). Fairness and Bias in Artificial Intelligence: A Brief Survey of Sources, Impacts, and Mitigation Strategies. Sci, 6(1), 3.

コメント